【わかりみ】があり取り組みやすいインディケータには「移動平均線」「ボリンジャーバンド」「MACD」などがあります。

MACDは見ただけでパッと意味がわかりトレーダーに人気です。

「使いやすい」「馴染みやすい」「わかりみがある」というのはトレードに非常に役に立っています。

・MACDを「勝てる」設定に変更する方法

・勝てるMACDの使い方

・トレードタイプ別の勝ち方

もくじ

MT4やMT5の設定が必要なわけ

間違ったまま紹介しているところは、国内FXにもあったので一度しっかりと理解したほうが後で困りません。

MACDをこれから解説する「勝ち設定」にして効率よく使いましょう。

あとあと設定変更がしやすいのはMT5なので、できるだけMT5に慣れるのをおすすめします。

「何もわからないな」という状態なら、とりあえずXMなどの口座を作ってMT4でもいいので触ってみましょう。

MACDのロジックを知って設定変更の根拠を理解しよう

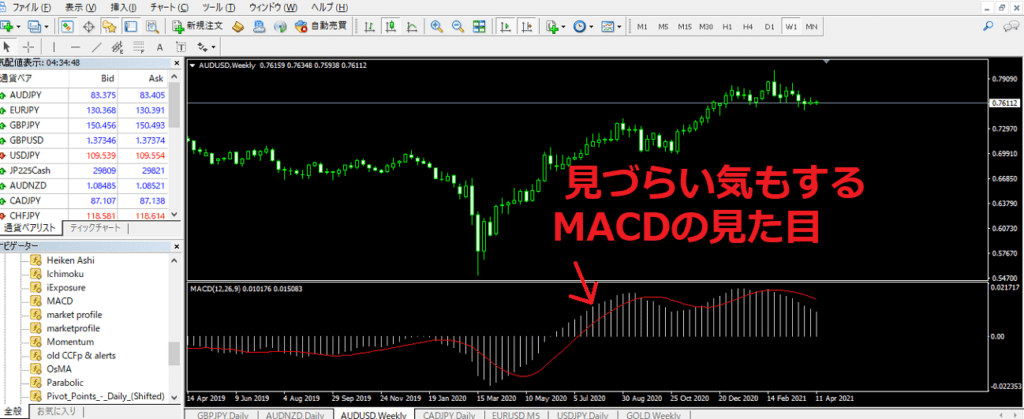

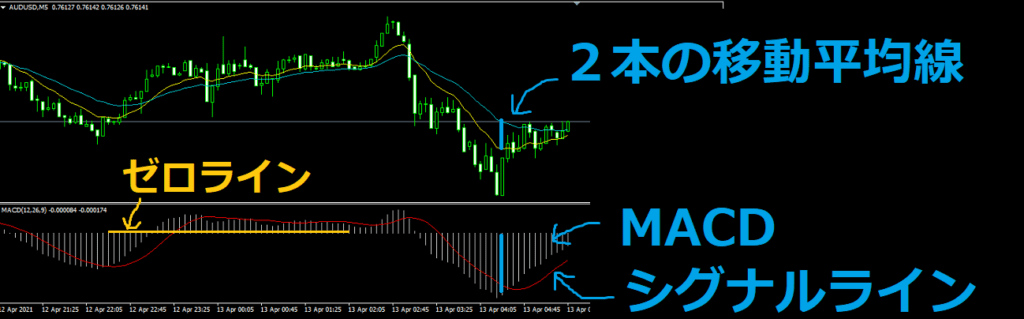

(上の図は各部の名前を示しています。)

オシレータ系と間違われますが、「トレンド系のMACD」です。

※ロジックというのは理論とか理屈ということです。

ここでは、どのようにMACDが出されているのかを簡単にみましょう。

- 棒グラフのようなところ→MACDでラインがシグナル(シグナルライン)

- 黄色で引いたライン→ゼロライン

MACDはこうしてできる

MACDが親しみやすそうな形である理由の一つは「移動平均線」です。

移動平均線の動きとMACDの動きの関係は以下のようになっています。

- 期間の違う2本の移動平均線が離れるとMACDはゼロラインから離れる

※シグナルと呼ばれるラインは「MACDの移動平均線」です。

シグナルラインよりもMACDのほうが先に上下します。

MACDの使い方の一つに「ゴールデンクロスなどを見る」というのがありますが、その根拠はここです。

シグナルとMACDが移動平均線で起きるゴールデンクロスやデッドクロスと同じような形を作るからです。

一般的な移動平均線と同じように使えるということです。

ちなみに、MACDを表示するのに使う移動平均線はEMAという種類です。

この計算は、MT4/MT5では自動でやってくれるのでトレーダーは何もしなくても正しく表示されます。

見た目の設定を変える根拠とは

これまで移動平均線で使っていた「ゴールデンクロス」「デッドクロス」を見るのなら、MACDも2本のラインで見たいと思います。

それでも諦められない人の為に設定を変えようというわけです。

多くのトレーダーが「見やすくしたい!」と強く願っており、「パラメータ」といって各数値を変更するのは銘柄や時間帯という条件によって最適化したいと思っています。

「一層よく効くインディケータにする」という最適化をするとトレードの優位性が上がります。

使い方を知って自由に設定を変えてみましょう。

・使い方も移動平均線と似ている

・その使いやすさを最大限に引き出すために見た目を見やすくしたい

・トレードミスを防ぐためにも設定を変えたい

※インジケーターの設定変更の基本と大切さはRSIの記事で

MACDの基本の使い方

それでは、基本の使い方を整理しておきましょう。

ゴールデンクロスとデッドクロス

MACDは移動平均線から派生したインディケータで移動平均線のように使えます。

棒グラフのような形は「ヒストグラム」と呼ばれ、これと「シグナル」と呼ばれる細いラインが交差すると売買シグナルとなります。

(あくまで基本で、ダマシもあるけどとりあえずこう覚えましょう。)

- ゴールデンクロス:シグナルラインの波はMACDが作り出す波よりも緩やかです。

シングルラインが下がり切ったあと、シグナルラインに対してMACDが下から上に突き破って上がるとゴールデンクロスです。移動平均線のゴールデンクロスと見方は同じです。その後、上昇トレンドになる可能性が高くなります。 - デッドクロス:シグナルラインに対して、MACDが上から下に抜けるとデッドクロスです。デッドクロスもシグナルラインが上がり切った後に起こります。それ以外のごちゃごちゃした交差はトレードできないことが多いです。

買われすぎ売られすぎ

移動平均線を使っているMACDは、RSIのようなオシレータ系の使い方もできます。

なので、「行き過ぎ」はMACDでも目視できるのです。

※これは、単なる移動平均線でも行き過ぎたときは現在価格と離れる性質を持っているからです。

- 買われすぎ:MACDが上すぎるときはその後チャートが下がる可能性が高まる

- 売られすぎ:MACDが下すぎるときはその後チャートが上がる可能性が高まる

この「買われすぎ売られすぎ」と「ゴールデンクロス」「デッドクロス」が重なったときは良い売買チャンスとなります。

ダイバージェンス、ヒドゥンダイバージェンス、コンバージェンス

ダイバージェンスも効くことがあります。

これは、現在価格が下値を切り下げているのにMACDが上がっていったりするときにいいます。

同じような分析方法に「ヒドゥンダイバージェンス」「コンバージェンス」があります。

ややこしいので、表にして見てみましょう。

| 現在価格(チャート) | MACD | 意味 | |

|---|---|---|---|

| ダイバージェンス | 上昇トレンドで高値を切り上げている | MACDの上側が下がっていく | 近いうちに上昇が終わり下降するかも |

| 下降トレンドで安値を切り下げている | MACDの下側が上がっていく | 近いうちに下降が終わり上昇するかも | |

| ヒドゥンダイバージェンス | 上昇トレンドで安値を切り上げている | MACDの下側が下がっていく | 上昇が続くから押し目買いのチャンス |

| 下降トレンドで高値を切り下げている | MACDの上側が上がっていく | 下降が続くから戻り売りのチャンス | |

| コンバージェンス | 下降トレンドのときのダイバージェンスのことをこう呼ぶときがあります |

※切り下げるというのは次第に下がっているという意味です。切り上げるはその反対。

「上がる」と「下がる」をよく注意して確認してください。

MT4ではMACDにもトレンドラインを引くことができるので、それぞれ上側か下側に引いて比べれば誰にでも使うことができます。

- 上昇トレンドのときは「高値切り上げ」を見ます

- 下はシグナルラインではなく「MACD」で見ます

- そして、ヒドゥンダイバージェンスは全てが反対

- 上昇トレンドのときは「下」を見ます

そして、「トレンドは続く」という予想になります。

ここで困ったことがあります。

⇒下降トレンドのときに、MT4の棒グラフっぽい絵だとすごくトレンドラインが引きにくいです。

並んでいる棒グラフっぽい絵の内側にトレンドラインを引かなくてはならず間違えそうになります。

強いトレンドの途中の押し目や戻り(いったん逆向きになるのでエントリーしやすい場所という意味です)にできやすいものなので、トレンドフォロー売買の強い味方となります。

(こちらはコンバージェンスの図)

どこかでコンバージェンスという言葉を聞いても、焦らずダイバージェンスだと思えばOKです。

・売られすぎ買われすぎを見ることもできる

・逆行についての手法がいろいろあるがコンバージェンスについては覚えなくて良い

・上と下を間違えないように

※移動平均線ってなに?

MT4の最大の悩み【MACDの見た目がイマイチ】を解決する設定

ほんの少しの「見間違い」「目の錯覚」のせいで大きな損失を被ることはあります。

「見た目」について、これまであまり言われていないのでしっかり読んでおいてください。

MACDを自分好みの色に設定して分析しやすくしましょう。

ここでは以下の操作をします。

(MT4とMT5は共通の設定です。)

- MACDの棒をなんとかする

- シグナルラインの色や太さを変える

では設定しましょう。

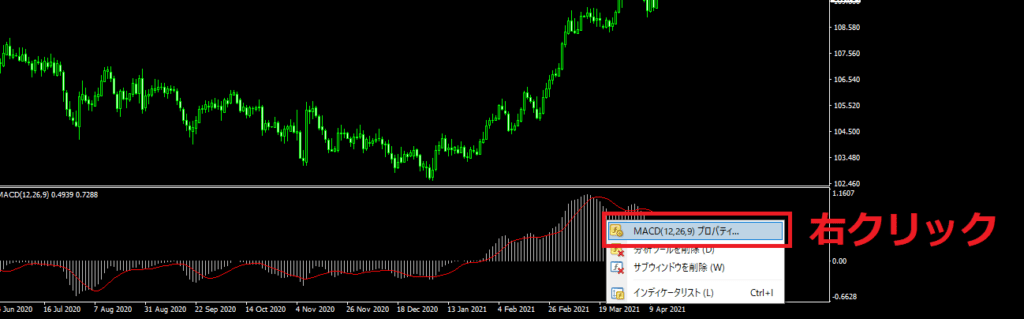

- MACDの上で右クリック→メニューから「MACD(12,26,9)プロパティー」をクリック

(右クリックのところは、ダブルクリックでできることもあります。)

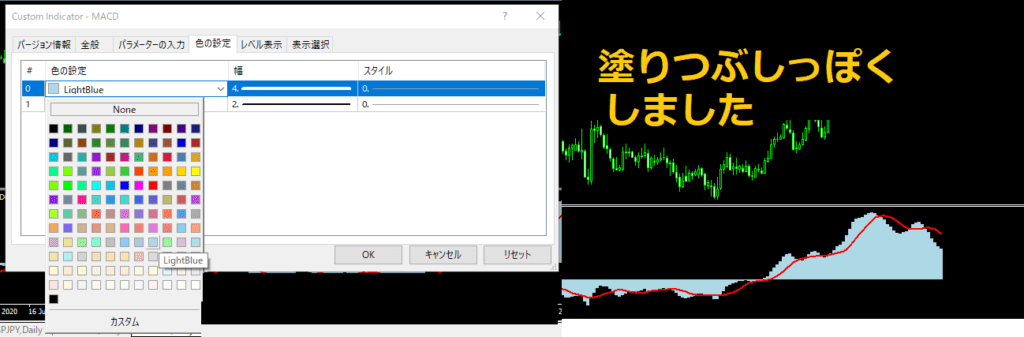

- 「色の設定」のタブから「色の設定」「幅」「スタイル」のところをダブルクリック

- プルダウンメニューで「好きな色」「太さ」「線のデザイン(スタイル)」を選んで「ok」をクリック

以上で変えることができます。

今回は、棒グラフみたいでゴールデンクロスが確認しづらいMACDの棒を太くして塗りつぶしたようにしました。

シグナルラインも太めに変えました。

これが精一杯ですが、ちょっとは判断の足しになったのではないでしょうか。

ヒストグラム付きMACDについて

国内業者のオリジナルチャートには、「棒グラフのようなもの」と「2本のシグナルラインのようなもの」が描かれています。

こちらのほうが複雑でカッコ良く勝てそうですが、これはどうなっているのでしょうか。

実は、棒グラフのような部分(ヒストグラム)はMT4でいうMACDとシグナルラインとの差を出しているのです。

※似たような形なのに微妙に意味が違うため、両方を適当に使っていると混乱してトレード判断のミスを起こしやすいです。

・トレードのミスや時間の無駄を防ぐことができる

MACDのメリットデメリット

わかりやすく使いやすいMACDですが、メリットだけでなくデメリットもあります。

トレードの実践の前にチェックしておきましょう。

MACDのメリット

- パッと見て直感的に操作、分析しやすく移動平均線との相性がいいので初心者にも馴染みやすい。

- トレンド系インディケータでありながら、オシレータ系と同じように使え汎用性が高い。

- 仕組みが簡単なので時期や銘柄に合わせて調整しやすい

MACDのデメリット

どのインディケータにもいえますが「ダマシ」もあります。

- レンジ相場でのゴールデンクロス、デッドクロスはダマシばかりが発生する。

- じわじわと緩いトレンドが続くとレンジ相場と同じようなダマシができる

こういうときは、MACDとシグナルラインが絡み合っていかにも無駄な動きだとわかります。

ダマシでうっかり売買することもないとは思います。

MACDのメリットを生かす勝ち設定4選

インディケータを導入したいとき、いつも気になるのがパラメータ設定です。

MACDは、2本の移動平均線が元になっているのでその2本の期間をどうしようかと悩みますね。

おすすめ設定をご紹介します。

(操作は『MT4の最大の悩み【MACDの見た目がイマイチ】を解決する設定』と同じです。)

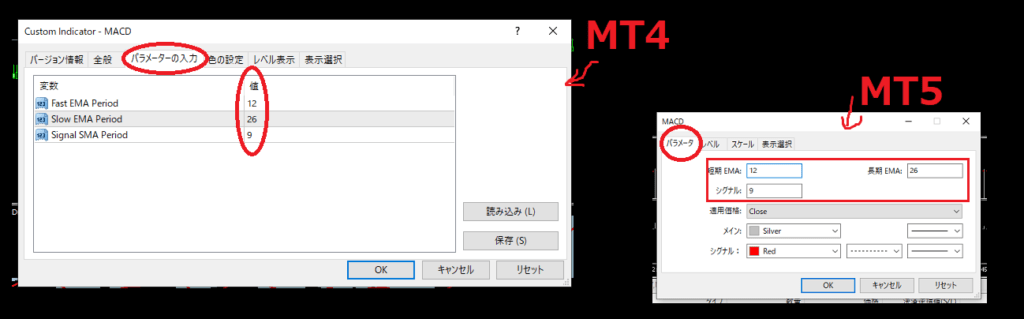

MT5ではメニューのレイアウトが少し違いますが、色の設定も同じところでできるようになっています。

1.デフォルト設定

MT4とMT5でMACDを表示させた時の初期設定をデフォルト設定といいます。

⇒MACD(12,26,9)

これは通貨にもコモディティにも株式にも使える設定で、最初はこのまま使えば充分だと思います。

特に初心者の方は、色々触らずにMACDを使ってみる時間も必要なのでデフォルト設定でしばらく使ってみましょう。

2.ボラティリティが高い銘柄向け設定

よく、ボラティリティが高いと値動きが大きくてトレードしにくいといわれます。

ポンドはまだ主要な通貨なので、流通量が多くボラティリティが高いといっても失敗は少ないです。

しかし、オーストリアドル/円などオセアニア通貨の通貨ペアは急に変な動きをすることがあります。

⇒MACD(9,17,7)

ちなみに、株価指数のナスダックや日本のマザーズや日本株の中小型株のなかでテーマ株と呼ばれるものが短時間で荒く動くことがあるので通貨以外にも使うことができます。

相性の良い期間は、日足以下です。

「短い時間」「活発な銘柄」に合った設定です。

3.スキャルピング、デイトレードに向いた設定

こちらも「ボラティリティが高い銘柄向け設定」とほぼ同じ考え方で良いです。

MACD(9,17,7)

この設定を中心にそれぞれ1~2くらい増減させて微調整してもいいと思います。

※銘柄とMACDを合わせる微調整は、次の『MACDのパラメータを銘柄別に最適化するには』で書きます。

4.流動性の低い銘柄向けの設定

海外FXでは「ノルウェークローネ」「トルコリラ」「香港ドル」「ポーランドズロチ」

「ロシアルーブル」など興味深い通貨をトレードすることができます。

⇒MACD(24,52,18)

こちらは一目均衡表の理論を使っています。

- 必ずスイングトレードで日足以上の時間軸で使ってください。

- ロット数は少なめにし、スプレッドが開くことやスワップが積み上がることにも気を付けながらトレードしてください。

「ゴールデンクロス」「デッドクロス」のダマシは格段に減り、流動性のある銘柄でもトレンドに沿った良いトレードができます。

・慣れてきたら状況に応じて設定を変えると良い

※一目均衡表とは

MACDのパラメータを銘柄別に最適化するには

こちらは少し中級者以上向けのアイデアです。

「4つの設定がどれもうまくいかない」ということは相場ではよくあることです。

⇒そこでするのが「最適化」です。

慣れてきたのにMACDが使いづらいと思ったらやってみてください。

最適化といっても簡単です。

MT4の設定と調整をする理由

未来のチャートは見られないので、「過去で『効いている』設定を見つけたらこれからもそれを使うと良さそうだ」という意味で探します。

調整の実例

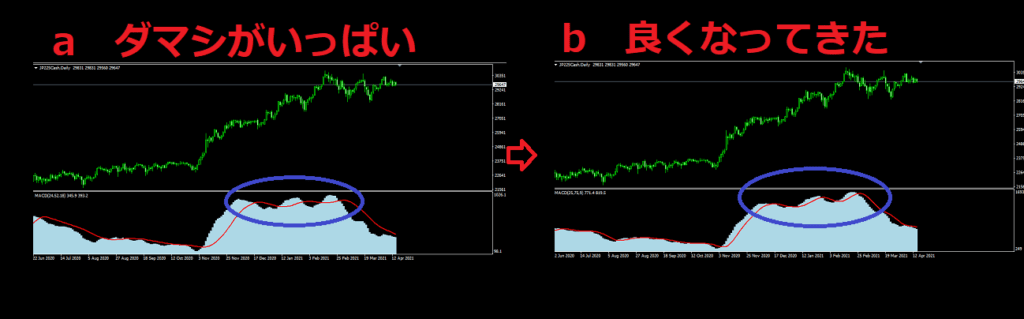

上の2つのMACDを比べると・・

aのほうはダマシが多くデッドクロスで売って良いのかどうかすぐにはわかりません。

トレードしたいのは【JP225Cash(日経平均)】なので、aは銘柄の性質とMACDの設定が合っていません。

試しに株でよく使われる移動平均線の設定である25と75にしてみました。

最後の「シグナルライン」の設定はデフォルトの9に戻しました。

⇒MACD(25,75,9)

MACDが穏やかになりダマシが減っています。

完璧ではないですが、JP225Cashにはだんだん合ってきているのではないでしょうか。

こうして過去の動きと照らし合わせつつ微調整を繰り返していくと、とても使いやすく勝ちやすくなっていきます。

時期に合わせて定期的に設定しよう

※欧米の夏時間と冬時間の切り替えの時期や大きな経済ニュースがあった後などにします。

トレードで上手くいくと、こういう見直しをサボってしまうことがあります。

そうすると損を出しやすくなるので、一つのルーチンワークとしてスケジュールに入れておくのもオススメです。

最長でも3ヵ月ごとくらいに見直しをしましょう。

※どうしても面倒なら最初からデフォルトのまま使い、自分をデフォルトに慣れさせてしまうという荒業もあります。

・最適化は少し慣れてきてからでOK

・デフォルト設定を体感してから考えよう

MACDのスキャルピング、デイトレ、スイングトレードのテクニック

基本の使い方がわかったので、トレードスタイルに合わせたテクニックを確認しましょう。

「スキャルピング」「デイトレ」「スイングトレード」全てに基本の使い方はできます。

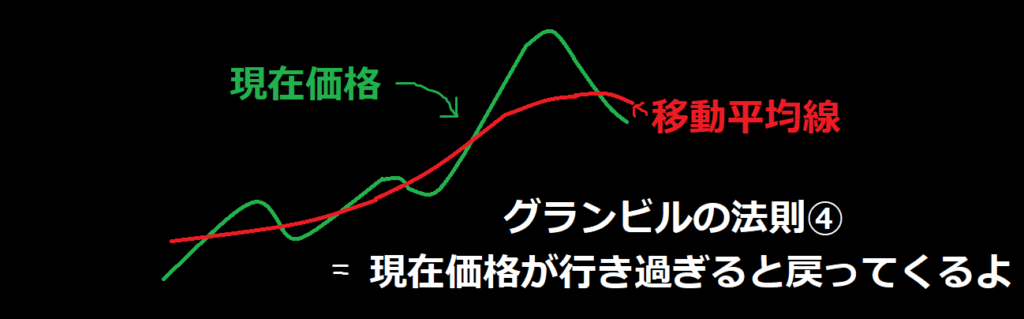

トレードの勘を掴むために、最初にグランビルの法則との関係について少しだけ説明します。

グランビルの法則との関係

有名な「グランビルの法則」のなかに、「現在価格が移動平均線と離れすぎたら、いずれ近づいてくるよね」というのがあります。

移動平均線は価格の平均なので、そういわれてみればそうですよね。

そして、MACDもこの法則に従って動いています。

MACDでは価格と移動平均線がぴったり重なったところがゼロラインになります。

スキャルピングのポイント

スキャルピングではパラメータ設定を小さめの数値にすると良いので、上で書いた設定の例を使ってみてください。

使いづらければデフォルトでやってみましょう。

テクニックの詳細はスキャルピング専門記事を読んでいただくとして、MACDのポイントを挙げておきます。

- MACDの売買シグナル(ゴールデンクロスなどのことですよ)が出るのははパラメータ設定を調整してもどうしても遅れます。売買タイミングはローソク足など時間差のないものを中心に使いましょう。

- MACDが特に活躍するのはダイバージェンスとヒドゥンダイバージェンスです。この二つでトレンドが続くかどうかを確認しつつ、スキャルピングする方向を決めていきましょう。たとえば「ダイバージェンスが出たらいったん今のトレンド追随をやめる」などと判断します。

『スキャルピングと中長期トレードで【ブレイクアウト】を使おう』

『【厳選3業者】スキャルピングやるトレーダーにおすすめはここ!』

デイトレとスイングトレードのポイント

トレード期間を決めてMACDを調整したら、基本の使い方をします。

注意点も挙げておきますね。

- MACDはトレンドフォローで使います。

- 「買われすぎ売られすぎ」を使うときは、グランビルの法則に沿ってトレードします。移動平均線が現在価格より遠く離れたときだけトレンドフォローの反対(逆張り)でトレードしましょう。

※グランビルの法則(大和証券)https://www.daiwa.jp/glossary/YST0443.html

成績表とあわせてみよう

最適化したあと3ヵ月もの間成績が悪ければパラメータ設定を変えてみます。

自信のないときは必ずデモトレードかバックテストで確認しましょう。

※成績を管理する方法はこちら

MT4のバックテストについてはこちらで詳しく書いています。

別のインディケータを知りたい方はこちら(少し中級者向け)

【無料】おすすめの外部インディケータ3つを画像付き解説!【怪しくないの限定】

MT4がはじめての方はこちら